Blog

La peinture, quand on l’embrasse vraiment, peut-devenir une aventure ou les surprises nous attendent derrière chaque coup de pinceau, sur chaque nouvelle toile et avec chaque couleur qui jaillit du tube vers la palette.

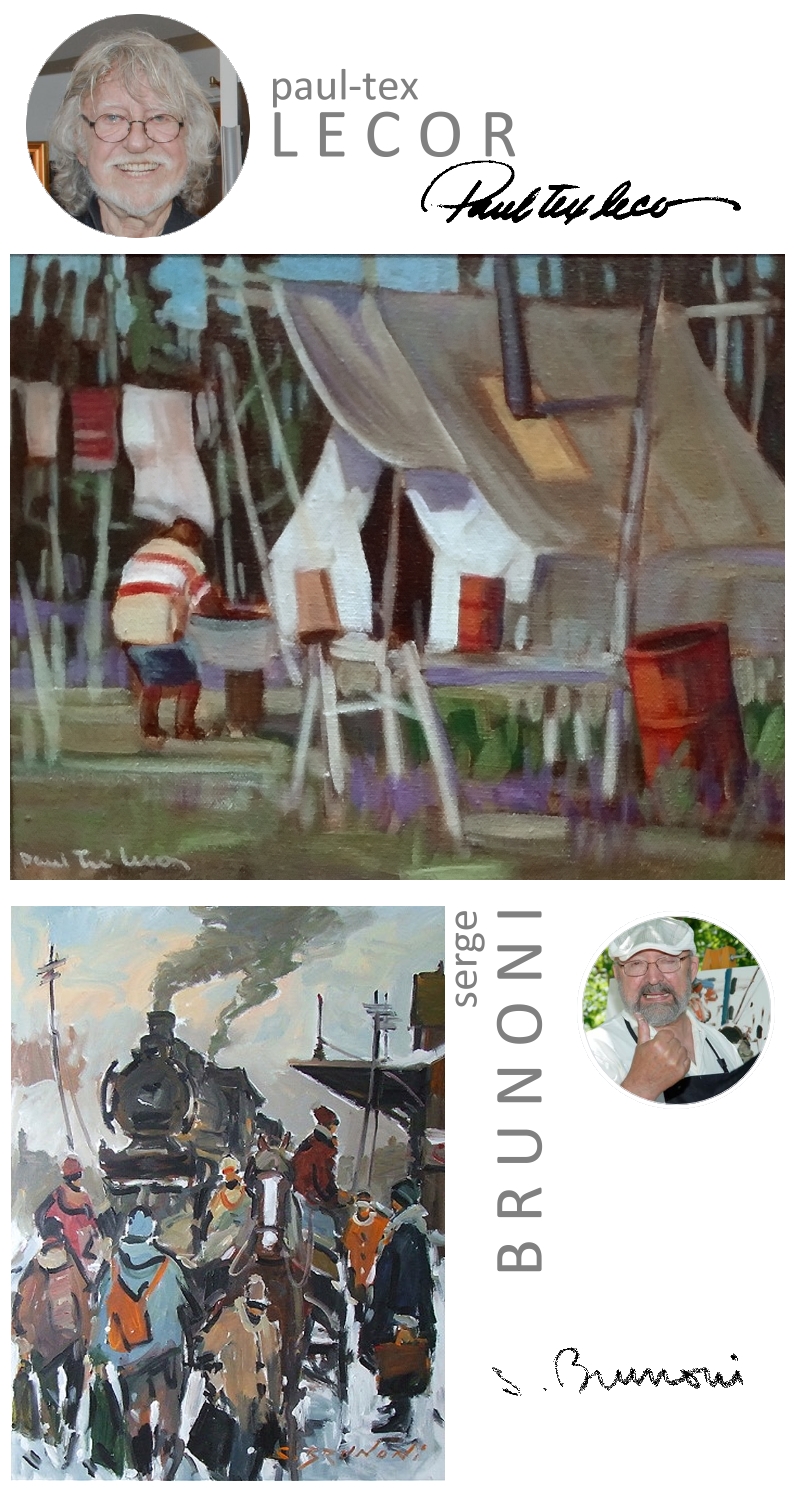

L’aventure, la grande, peut, quant à elle, mener vers la peinture. Les membres du Groupe de Sept partaient souvent en excursions, Tom Thomson était un amateur de plein-air aguerri et Paul Tex Lecor se considérait souvent plus comme un homme des bois qu’un artiste!

Un artiste québécois surpasse assurément la plupart de ses artistes/coureurs de bois, j’ai nommé René Richard!

Né le 1er décembre 1895 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, René Richard et sa famille s’installent au Canada en 1909.

A l’âge de 18 ans, il devient trappeur et coureur des bois dans le nord de l’Alberta. Il reporte ses randonnées dans des centaines de dessins.

Il retourne toutefois bientôt en Europe où il rencontre, un peu par hasard, Clarence Gagnon en 1927. Cette rencontre fera germer dans la tête de l’artiste la perspective d’un retour au Québec où il sait qu’il pourra se consacrer à son art et à sa passion pour les grands espaces. Il revient au Québec en 1937 et, en 1942, s’installe à Baie St-Paul. Il est d’ailleurs, au moins partiellement, responsable de la réputation de Charlevoix comme Mecque de l’art au Québec comme Barbizon en France ou la Toscane en Italie!

Rapidement il devient un pilier de l’art au Québec exposant à la Galerie l’Art Français –devenue aujourd’hui la Galerie Valentin – la doyenne des galeries montréalaises où il obtient de grands succès.

En 1952, l’instinct du trappeur et du coureur des bois le rattrape et il part vers le Grand Nord canadien où il accumulera les sujets et l’inspiration qui le feront continuer tout au long de sa carrière.

À compter des années 1950, la tendance artistique est plutôt tournée vers les expérimentations non-figuratives et vers un art plus intimiste que celui de cet artiste qui tire son inspiration des grands espaces. Remarquablement, il reste tout de même grandement admiré et respecté de par sa technique, par son approche expressionniste et à l’économie de moyens dont il sait faire preuve.

Richard est reconnu pour sa rapidité et pour l’immédiacité qui se dégage des tableaux qu’il réalise la plupart du temps sur des panneaux de bois maintes fois réutilisés puisque, pour cet artiste intense, le processus de création est plus important que le résultat! On dit même, chez certaines personnes l’ayant bien connu, qu’il a détruit plus de tableaux qu’il n’en n’a montrés!

En 1967, il connaît une première consécration officielle alors que le Musée du Québec (devenu le Musée national des Beaux-Arts du Québec) lui consacre une exposition solo. Le même Musée en remettra en 1977 lui consacrant une grande rétrospective.

Il sera élu à vie par l’Académie royale des arts du Canada puis recevra l’Ordre du Canada en 1973. Postes Canada publiera aussi un timbre représentant les Territoires du Nord-Ouest tels que représenté dans l’un de ses tableaux.

Sa patrie d’adoption, Charlevoix, célèbrera aussi la vie et l’œuvre de Richard. La bibliothèque municipale, inaugurée en 1998, porte son nom. La maison, acquise par René Richard en 1942, est aujourd’hui une galerie d’art et on peut y visiter l’atelier de l’artiste et une plaque commémorative a été dévoilée en 1982.

Artiste influent et respecté, Le roman « La montagne secrète » de Gabrielle Roy (1961) raconte l’histoire de Pierre Cadorai, un peintre explorateur du Grand Nord canadien. Le personnage a été inspiré de la vie et l’œuvre de René Richard.

Actif jusqu’au bout, Richard sera un ami et un mentor pour plusieurs artistes comme Louis Tremblay et autres qui sont fier de se compter comme les héritiers du vieux maître.

René Richard décède en 1982 à l’âge de 86 ans.

S.M.Pearson

« La peinture ? Moi, je n’en parle pas; j’en fais ! »

Le Québec a eu sa part de vedettes des arts visuels. Ozias Leduc, Suzor-Côté, Marc-Aurèle Fortin, Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Lemieux, Jean-Paul Riopelle, Guido Molinari et plusieurs autres. Certains ont marqué leur époque, d’autres auront marqué l’histoire par l’approche révolutionnaire qu’ils ont pris face à leur aventure picturale.

Dans un Québec hyper-conservateur, catholique et, disons-le, quelques peu réfractaire aux changements, l’art contemporain a longtemps eu une signification un peu différente de celle qu’elle pouvait avoir ailleurs dans le monde. La peinture figurative a conservé le haut du pavé pendant plusieurs générations et les peintres qui osaient s’aventurer vers d’autres avenues ont parfois – souvent – été ostracisés par un establishment vieux jeux qui contrôlait tant le marché que l’éducation.

Dans cette atmosphère un peu claustrophobe, plusieurs artistes talentueux n’eurent d’autre choix que d’adopter une approche plus traditionnelle de leur art de façon à mener une carrière satisfaisante tant au niveau de la création qu’au niveau financier.

L’un des artistes ayant le mieux pu tirer son épingle du jeu dans une situation moins qu’idéale fut Léo Ayotte qui, de son vivant, a su acquérir une réputation d’excellence malgré son manque de formation et des moyens souvent moins qu’idéaux.

Né à Sainte-Flore, en Mauricie, au Québec, d’une famille modeste, il commence ses études au Collège Séraphique et au Séminaire de Trois-Rivières, puis à Nicolet. Il a abandonné ses études à la fin de sa rhétorique et a commencé à composer de la poésie et à faire de la peinture.

En 1938, Ayotte déménage à Montréal et travaille comme modèle à l’École des beaux-arts et au Musée des beaux-arts. N’étant pas inscrit comme étudiant, Ayotte ne pouvait pas suivre les cours, mais son travail là-bas en tant que modèle et en tant que concierge lui permettait quand même d’y assister. Disposant de moyens financiers modestes, il récupérait les tubes de peintures à moitié vides qu’abandonnaient certains étudiants et utilisait ceux-ci pour peindre. Fait remarquable, Charles Maillard qui était directeur de l’École des beaux-arts dira d’Ayotte qu’il fut son meilleur élève!

Son amour de la nature l’a amené à peindre. Principalement autodidacte, il avait un style unique. Ayotte utilisait souvent un seul pinceau pour réaliser un travail. D’un seul coup et avec spontanéité, Ayotte a toujours réussi à peindre du premier coup, sans jamais avoir à faire de corrections ou de retouches. Excepté pour ses portraits, il a peint sans faire d’esquisses préliminaires, prenant le temps de faire des observations avant de commencer à peindre. Les couleurs audacieuses et vives qui ont émergé de son pinceau ont capturé l’essence de ses sujets. Ses paysages colorés sont de véritables hymnes à la nature. Ses natures mortes et ses portraits chargés d’émotion l’ont amené à être considéré comme un artiste majeur au Québec.

Devenu un peintre bien vendu et un conférencier recherché, Ayotte a pu économiser suffisamment d’argent pour réaliser son rêve de visiter la France. En juillet 1962, il se rend au musée du Louvre, ce qui, d’ailleurs, le fit pleurer…

Il rend aussi visite à ses compatriotes exilés tels son ami François Hertel, le sculpteur Robert Roussil, et le peintre Jean Dallaire. Il termine son voyage sur la Côte d’Azur où il passe beaucoup de temps à peindre avec sa nièce, Louise-Helene Ayotte, qui vient d’être nommée consul de France à l’École des Beaux-Arts.

Après un an en France, il rentre au Canada où il participe à de nombreuses expositions partout au Québec jusqu’en 1975. Il côtoie et aide de jeunes artistes tels Paul Tex Lecor qui, jusqu’à sa propre disparition en 2017, parlera d’Ayotte comme de l’une de ses plus grandes influences et comme d’un ami très proche.

Atteint d’un cancer, il est transporté le 18 décembre 1976 à l’hôpital de Saint-Hyacinthe où il meurt trois jours plus tard, le 21 décembre. 1976

À partir du décès d’Ayotte, les amateurs d’art du Québec s’arrachent les œuvres du peintre qui prennent rapidement une valeur importante. Cette tendance ne se démentira pas jusqu’à la récession de 2008-2009 alors que, comme pour la plupart des artistes, la cote de ce peintre emblématique souffrira un peu de la faiblesse du marché de l’art.

Ceci étant dit, l’œuvre d’Ayotte conserve sa vitalité et il garde un noyau dur d’admirateurs qui continuent de chérir les œuvres qu’ils possèdent et d’acquérir les tableaux qui, régulièrement, se retrouve aux enchères ou sur le marché secondaire. Il est d’ailleurs possible avec un peu de recherches de trouver de très belles œuvres souvent à des prix très intéressants.

S.M.Pearson

[ngg src= »galleries » ids= »2″ display= »pro_sidescroll »]

Pour les amateurs de peinture, il est parfois difficile de comprendre ce que représente l’art dans notre monde moderne. En effet, suite à l’explosion de l’art non-figuratif ou semi-figuratif apparu au cours des premières décennies du siècle dernier, l’art a pris des tangentes qui l’ont souvent éloignée de la peinture dite « traditionnelle » pour l’emmener vers des avenues qui, parfois un siècle plus tard, arrivent encore à interloquer le spectateur moins averti…

Il faut dire que, même en 1907, au moment où Pablo Picasso (1881-1973) dévoile « les demoiselles d’Avignon », la peinture avait déjà empruntée des avenues inattendues. On se rappellera des scandales ayant salué les premiers tableaux impressionnistes lors du « Salon des Refusés », en mai 1863. Dès lors, la façon de voir l’art changeait et abandonnait doucement la servitude au réalisme qu’elle avait jusque-là respectée et recherchée depuis des temps immémoriaux.

Tout à coup, la vision de l’artiste prenait la place principale et son imagination devenait souvent sa source d’inspiration.

Il est donc peu étonnant que les artistes arrivés suite à cette révolution artistique se soient mis à prendre des risques de plus en plus grands quant à leur interprétation des sujets qu’ils choisissaient de coucher sur la toile.

Par exemple, l’approche de Paul Cézanne (1839-1906) évolue vers une vision presque géométrique de la réalité, celle de Camille Pissarro (1830-1903) ou de George Seurat (1854-1891) franchement centrée sur la couleur et la matière ou encore d’un Paul Gauguin (1848-1903) qui laisse de côté les préoccupations réalistes pour embrasser une peinture presque expressionniste.

C’est d’ailleurs la clé même d’une meilleure compréhension de ce que l’art contemporain exprime.

L’évolution inexorable de l’art vers une expression quasi purement intellectuelle commence véritablement vers la fin des années 1910 et l’apparition du mouvement Dada qui mélangent les formes d’art sans distinction claire entre les disciplines préférant voir la création comme un tout et la vie comme l’art.

En 1917, Marcel Duchamp (1887-1968) abandonne l’approche picturale formelle qu’il favorisait précédemment et « invente » le « ready-made », accordant une valeur artistique à des objets trouvés en leur adjoignant une approche intellectuelle et philosophique souvent aux antipodes de l’utilisation originale à laquelle ces objets étaient destinés.

Un urinoir devient une fontaine, une roue de bicyclette est posée sur un tabouret et un porte-bouteilles devient hérisson. Tout à coup, l’art devient TOUT et TOUT est potentiellement de l’art – si l’artiste le choisit.

Cette philosophie se transportera bientôt vers toutes les formes d’expression artistiques de la peinture à la sculpture en passant par le cinéma, la musique et la littérature menant bientôt au surréalisme puis, quelques décennies plus tard, au pop art et aux autres grands mouvements de l’art du XXe siècle.

Cette approche plus intellectuelle qu’esthétique sera à la base même des grands courants de la peinture du siècle dernier. L’expressionisme abstrait – pensons Jackson Pollock (1912-1956) – où l’esthétisme prend peu de place vis-à-vis l’expression pure, le néo-Dada de la fin des années 1950, l’art conceptuel, l’Op-Art des années 1960-70; la liste des mouvements est longue et mériterait son propre article… La préoccupation des artistes pour le « beau » devient franchement secondaire à la recherche et à l’expression de concepts intellectuels et d’une approche ou le fond prend souvent la place de la forme.

Au cours du dernier tiers du siècle dernier, une forme d’art visuel totalement détachée de la peinture vient couronner près de cent ans de recherche et d’évolution artistique. En effet, influencés par les grands mouvements artistiques, culturels, musicaux, théâtraux et littéraires, une nouvelle génération d’artistes fait fi de la permanence de l’art et l’on voit apparaître une forme d’art éphémère, l’installation.

Comme le dit Wikipédia : « Une installation artistique est une œuvre d’art visuel en trois dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la perception de l’espace. Le terme « installation » apparu dans les années 1970 s’applique généralement à des œuvres crées pour des espaces intérieurs (galerie, musée) ».

Bien entendu, cette approche existait avant les années 1970 – Duchamp avait créé « Étant donnés » entre 1946 et 1966 – mais, suite à un certain aboutissement dans la simplification et la minimalisation de la peinture, des artistes se mettent bientôt à emprunter cette nouvelle avenue où les restrictions physiques de la toile deviennent inexistantes et permet une expression de concepts totalement inapplicable à l’art pictural.

La taille même des œuvres éphémères ainsi créées dépassent souvent tout ce qui avait semblé possible dans le passé – qu’on pense à Christo (1935) et Jeanne Claude (1935-2009) qui emballent des sections complètes de villes, Dennis Oppenheim (1938-2011) qui retourne l’architecture sur elle-même ou à Spencer Tunick (1967) avec ses assemblages massifs de corps humains nus.

Évidemment, l’art vu de cet angle s’expose bien mal sur nos murs et tient plutôt d’une philosophie qui prétend que la mission de l’artiste en est une de révolution des idées et que l’art ne sert pas à la décoration mais est une composante intégrale de la pensée humaine et que l’esthétique ne peut entrer en considération au moment de la création.

Il s’agit, bien sûr, d’une opinion et, évidemment, la recherche de la beauté et de l’esthétisme a toujours sa place dans la vie de la très vaste majorité des gens. Par contre, nous espérons que ce court survol des origines de l’art contemporain permettra aux moins initiés de mieux comprendre et, pourquoi pas, de s’intéresser à l’art qui, avouons-le, est une entité vivante qui n’a cessé d’évoluer depuis le moment ou l’homme a marqué son passage dans les grottes.

Expressionniste ultra-orthodoxe, Kosher Keith, Hassidic Haring, Mendel Treitel rapproche les mondes. Depuis très longtemps, l’art judaïque et ses artistes sont demeurés statiques. Bien sûr, du grand art a été créé, mais il a toujours été conforme aux traditions du passé: des rabbins danseurs, des fleurs épanouies ou parfois une vieille synagogue. L’expressionnisme abstrait est un spectacle rare dans un foyer juif religieux. Avec persévérance, patience et courage, Treitel tente de briser ce statu quo avec ses connaissances approfondies de la vie et du droit hassidiques, ainsi que de sa pratique et de son expérience dans le monde des beaux-arts.

Depuis qu’il a découvert la joie de dessiner à son plus jeune âge, Treitel a développé ses compétences tout en fréquentant la yeshiva (centre d’études rabbinique) y passant une partie de son adolescence jusqu’au début de la vingtaine. Tout en étudiant, en écrivant et en enseignant, Treitel a été apprenti pour le célèbre artiste folklorique Michael Mochnick et a fréquenté la New York School of the Arts.

Oeuvres Disponibles

Sold Works

[ngg src= »galleries » ids= »288″ display= »photocrati-nextgen_pro_masonry »]

Biographie

Expressionniste ultra-orthodoxe, Kosher Keith, Hassidic Haring, Mendel Treitel rapproche les mondes. Depuis très longtemps, l’art judaïque et ses artistes sont demeurés statiques. Bien sûr, du grand art a été créé, mais il a toujours été conforme aux traditions du passé: des rabbins danseurs, des fleurs épanouies ou parfois une vieille synagogue. L’expressionnisme abstrait est un spectacle rare dans un foyer juif religieux. Avec persévérance, patience et courage, Treitel tente de briser ce statu quo avec ses connaissances approfondies de la vie et du droit hassidiques, ainsi que de sa pratique et de son expérience dans le monde des beaux-arts.

Depuis qu’il a découvert la joie de dessiner à son plus jeune âge, Treitel a développé ses compétences tout en fréquentant la yeshiva (centre d’études rabbinique) y passant une partie de son adolescence jusqu’au début de la vingtaine. Tout en étudiant, en écrivant et en enseignant, Treitel a été apprenti pour le célèbre artiste folklorique Michael Mochnick et a fréquenté la New York School of the Arts.

À l’ère d’internet, avec Facebook, Instagram et les autres plateformes numériques, plusieurs artistes et amateurs d’art se sont mis aux achats en lignes et au commerce directement avec les artistes. Nous saluons l’apport des nouvelles technologies au monde de l’art puisque celles-ci permettent une diffusion de l’art qui aurait semblée impossible il y a à peine une décennie.

Toutefois, il demeure une évidence immuable pour quiconque connaît le monde de l’art : la promotion à long terme des artistes demande une présence et une expérience qui souvent manquent sur les plateformes électroniques.

En effet, l’impermanence même de ces nouveaux moyens de diffusion fait qu’il est difficile de garantir un héritage solide et valable aux artistes qui choisissent de vendre leurs œuvres de cette façon et une expérience riche et profitable à leur clientèle.

Depuis longtemps, les galeristes et les marchands d’art ont su développer une expertise et une réputation quant au développement des marchés, l’assistance aux artistes et dans l’évaluation de la valeur des œuvres qui les rend indispensables dans un monde où le commerce de l’art est en perpétuel changement.

Les galeries d’art sont encore aujourd’hui celles qui peuvent le mieux garantir la qualité des œuvres, le renouvellement des artistes ainsi qu’une certaine stabilité dans la valeur marchande de l’art.

Elles sont aussi la meilleure façon de vous assurer que l’œuvre achetée aujourd’hui vient d’une source réputée et que le prix demandé respecte les règles du marché

Un galeriste sérieux ne fera affaire qu’avec des artistes professionnels et utilisera son expérience pour modeler le travail de l’artiste de façon à répondre aux attentes de la clientèle tout en s’assurant de ne pas empêcher le développement de la colonie artistique qu’il chapeaute.

À long terme, le galeriste est aussi le mieux placé pour conserver la place des artistes dans le marché une fois que ceux-ci disparaissent et ainsi garantir une certaine stabilité au marché conservant la valeur des œuvres acquises au fil du temps.

D’un point de vue plus technique, les galeristes sont aussi ceux qui sont les plus aptes à fournir évaluations et documentation quant à la valeur et la provenance et la valeur des œuvres, tant pour des fins de revente, de succession ou d’assurances.

Un bon galeriste est aussi celui qui sait conseiller sa clientèle dans le choix des encadrements et dans la conservation des œuvres d’art.

Pour les artistes, un bon galeriste sera celui qui sait conseiller et aiguiller permettant ainsi à l’artiste de développer son art et d’en tirer profit à long terme. Le même galeriste sera aussi celui qui pourra aider l’artiste à gérer sa carrière en le guidant dans les dédales des complexités administratives. Le galeriste pourra aussi, au besoin, prendre les mesures appropriées pour défendre les droits de l’artiste et, par le fait même, lui éviter d’être exploité par des forces extérieures.

À notre avis, internet est incontournable comme moyen de diffusion de l’art et nous sommes convaincus de sa valeur. Nous avons d’ailleurs été parmi les premiers à utiliser internet de façon à promouvoir les artistes que nous représentons et sommes fiers de notre contribution aux différentes plateformes de médias sociaux. Notre apport aux mêmes réseaux ne se limite pas à faire la promotion des services que nous offrons mais nous tentons de participer à l’éducation artistique du public grâce à des articles de fond sur l’art et son histoire.

Ceci étant dit, nous sommes profondément convaincus que les galeries d’art ayant pignon sur rue ont encore et auront toujours leur place dans le marché de l’art et nous nous engageons à continuer de promouvoir le travail des nombreux artistes qui nous font confiance depuis maintenant des dizaines d’années.

Le Balcon d’art.