Blog

En cette période de l’année, les Québécois aiment à se sucrer le bec à la cabane à sucre.

Évidemment, cette tradition évolue depuis quelques années et, pour plusieurs, les oreilles de crisse, l’omelette soufflée et le jambon ont donné leur place à une cuisine plus raffinée. De là à dire que le menu traditionnel soit devenu inacceptable et sans intérêt représenterait un pas que peu de gens seraient prêts à franchir. Pourtant, en art, ce genre de généralisation a déjà eu cours.

Il fût un temps où le Québec était divisé en deux camps quant venait le temps de parler de peinture…

D’un côté se trouvaient les puristes qui ne jurait que par l’art contemporain et les Grands Maîtres et de l’autre, une large proportion de la population qui elle aimait bien les sujets pittoresques que représentaient les artistes figuratifs dit « commerciaux » – sacrilège!

Les préjugés foisonnaient et, force nous est d’avouer que certains d’entre eux étaient peut-être justifiés. Pour certains artistes des années 60-70-80, il était souvent plus facile de tomber dans les formules et la facilité. Des sujets racoleurs, exécutés rapidement selon des formules éculées et vendus par des marchands d’art sans réel connaissances de l’art qui pensaient surtout à rentabiliser leur loyer.

C’est autour de cette époque que l’expression « peinture de cabane à sucre » commença à être utilisée dans certains médias et dans certaines galeries d’art; dans les cercles où frayaient les amateurs d’art « sérieux »…

Malheureusement, l’expression dérogatoire se répandit rapidement et les critiques – professionnels ou amateurs – se mirent à l’utiliser pour décrire ce qu’ils considéraient comme de l’art de deuxième ordre.

On catégorisa « cabane à sucre » l’œuvre de peintres talentueux qui, pour le meilleur et pour le pire, n’avaient pas l’aval des bonzes de l’art « sérieux ».

C’est ainsi que l’œuvre de peintres tels Jean-Paul Lemieux, Paul Tex Lecor, Bruno Côté et même des Maîtres tels Fortin, Krieghoff et autres fut jetée dans le même sac que la peinture vendue dans les centres commerciaux et chez les marchands de meubles!

Heureusement, avec le milieu des années 1990 arriva une certaine ouverture d’esprit et une plus grande appréciation de l’œuvre de certains peintres qui sont aujourd’hui considérés comme des maîtres de leur art et l’esprit de dérision qui régnait il y a une quarantaine d’année s’est estompée avec la disparition de certains des critiques et autres « investis » qui prenaient pour acquis avoir la science infuse!

Aujourd’hui, il est totalement acceptable en bonne compagnie d’apprécier la peinture de tout genre et la diversité culturelle dont joui le Québec a aussi permis de découvrir des avenues artistiques différentes et à voir l’art pour ce qu’il est : varié, ouvert et, surtout, à juger selon ses mérites et non des critères arbitraires et souvent sans fondements.

Alors, allez-y, aimez Lecor, Langevin, Tremblay, Côté et les autres. Le travail est sérieux.

« Les Automatistes étaient des paysagistes dans le grand sens du mot, véhiculant les rapports de l’homme avec son milieu géographique, avec sa lumière. » – Marcelle Ferron

Notre dernier article vous parlait de l’art canadien mais nous aimerions aujourd’hui nous attarder sur un mouvement essentiel dans l’art au pays et particulièrement au Québec.

Fondé au début des années 1940 par Paul-Émile Borduas, les Automatistes est un groupe d’artistes du Québec, réunis autour de Borduas qui était alors professeur à l’École du Meuble de Montréal.

Le mouvement regroupe les peintres Marcel Barbeau, Jean-Paul Riopelle, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, et Marcelle Ferron ; les écrivains Claude Gauvreau et Thérèse Renaud ; les danseuses et chorégraphes Françoise Sullivan, Françoise Riopelle et Jeanne Renaud ; la designer Madeleine Arbour ; l’actrice Muriel Guilbault et le photographe Maurice Perron, de même que le psychiatre psychanalyste Bruno Cormier.

Totalement au diapason de l’art de l’époque, le mouvement fonde ses principes sur les écrits d’André Breton, le pape du surréalisme, et des réflexions tant philosophiques qu’esthétiques auxquelles sont arrivés les membres des différentes factions surréalistes. Par contre, l’approche préconisées par les Automatiste en est une beaucoup plus intuitives que celle des surréaliste qui basent souvent le travail artistique sur une réfection presque anecdotique des sujets par opposition au travail plastique. En fait, le travail initial des Automatistes pourrait, plastiquement parlant, s’apparenter à l’expressionisme abstrait à l’Américaine même s’il n’existe que peu ou pas de liens entre les deux écoles de pensée.

On reconnaît généralement que l’exposition de quarante-cinq gouaches de Paul-Émile Borduas, au mois d’avril 1942, au Foyer de l’Ermitage, à Montréal, est le point de départ du mouvement. Une jeunesse enthousiaste se joint alors à ce professeur, adoptant ses idées et son projet.

C’est le journaliste et communicateur, Tancrède Marsil Jr., qui, le premier, nomme le groupe « Les Automatistes » dans sa critique de leur seconde exposition à Montréal (15 février au 1er mars 1947). Cet article est publié dans Le Quartier latin, le journal étudiant de l’Université de Montréal. Ce nom lui a été inspiré par le discours esthétique des exposants eux-mêmes au cours du vernissage, notamment celui de son chef de file, Paul-Émile Borduas, et celui du poète Claude Gauvreau, qui prônaient le recours une écriture automatique inspirée des pratiques surréalistes. Le même Gauvreau signale d’ailleurs que cette appellation journalistique a été adoptée par le groupe : « Le vocable employé par Marcil eut beaucoup de succès et nous nous surprîmes bientôt nous-mêmes à le brandir comme un drapeau ».

Tout d’abord strictement un mouvement en arts visuels, différents créateurs d’autres milieux – danse, théâtre, littérature – viendront bientôt se joindre au mouvement qui devient rapidement un phénomène politique et social.

C’est ainsi qu’apparait le 9 aout 1948, le document qui représentera le mouvement et qui, depuis maintenant plus de soixante-dix ans, est généralement considéré comme l’étincelle qui déclenchera la pensée qui mènera à la Révolution Tranquille au Québec.

Paru à une époque où le clergé, soutenu par le gouvernement de Maurice Duplessis, tient une hégémonie sociale et culturelle sur le Québec, Refus Global vient remettre en question les fondements même de la société québécoise fondamentalement catholique, familiale et rurale.

Paul-Émile Borduas, l’auteur du manifeste, y remet en question les valeurs traditionnelles de la société québécoise comme la foi catholique et l’attachement aux valeurs ancestrales, rejette son immobilisme et cherche à établir une nouvelle idéologie d’ouverture sur la pensée universelle. Il considère alors que le surréalisme ne peut coexister avec le dogme religieux et désire plus que tout soustraire les contraintes morales afin d’épanouir sa liberté individuelle.

Comme l’écrit Borduas, « Un petit peuple serré de près aux soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à l’écart de l’évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de l’histoire quand l’ignorance complète est impraticable. »

Tiré à peine à quatre-cent exemplaires et contenant, en plus des textes de Borduas, des illustrations d’autre participants au Mouvement, Refus Global est contresigné par quinze artistes dont huit hommes et sept femmes en faisant un document inhabituel pour l’époque pour sa parité presque parfaite.

Considéré comme anarchiste et antisocial, le texte de Borduas frappe de plein fouet l’autorité québécoise est condamné par les instances tant religieuses que politiques. Refus global scandalise les autorités et la presse qui condamnent et censurent une grande partie du manifeste. Borduas perd son emploi d’enseignant à l’École du Meuble, qu’il occupait depuis 1937, et doit s’exiler aux États-Unis puis en Europe.

Malgré ce tollé de la part des autorités, Refus Global aura un impact contemporain assez limité, les médias de l’époque choisissant de ne pas le diffuser de façon exhaustive.

Il faudra attendre les années soixante et la Révolution Tranquille pour que le Québec acquiesce l’importance du document. On associera bientôt Refus global au parti Québécois, socio-démocrate et néo-nationaliste. En effet, dans les années 1960, période où le Québec s’emploie à faire valoir son identité et son autonomie politique, Borduas sera perçu comme un héros sauvant l’intégrité culturelle du peuple canadien français.

Depuis, Refus global est devenu une référence régulièrement citée pour signaler que la « Grande Noirceur » duplessiste n’a pas étouffé toute vie intellectuelle au Québec, étant ainsi présenté comme un signe précurseur de la Révolution tranquille et du Modèle québécois.

S.M.Pearson

Le Balcon d’art

February 2019

UNE VOIX QUI NOUS APPARTIENT

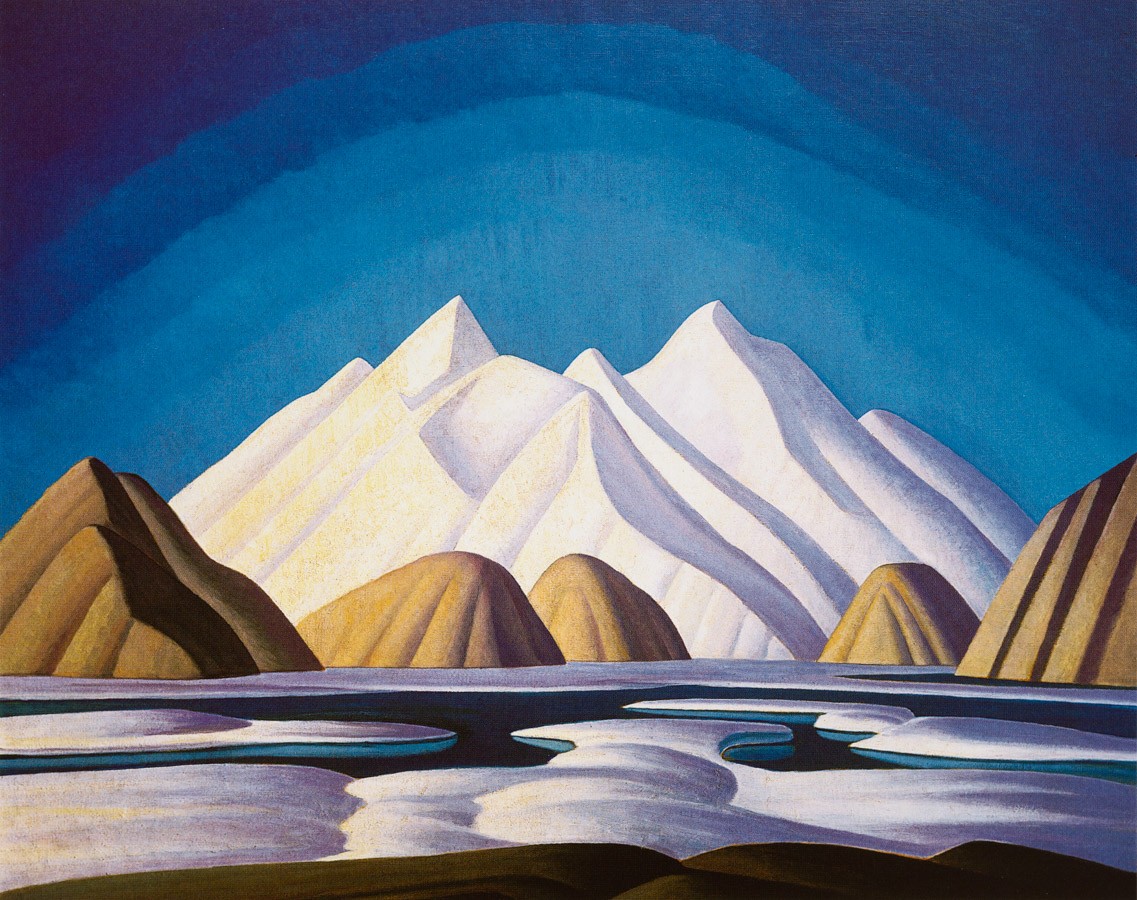

Dans les années 1920, la voix de l’art canadien commence à se faire entendre.

Entre 1920 et 1933, un groupe de paysagistes appelé le Groupe des Sept vise à développer le premier style de peinture distinctement canadien. Certains d’entre eux ont été influencés par le populaire style Art Nouveau en Europe. Leur approche était proche des peintres du passé car ils travaillaient tout autant en studio que sur le motif, mais leur vision était fortement influencée par les attitudes modernistes à l’égard des arts et de la nature.

Les membres étaient Franklin Carmichael, Lawren Harris, A. Y. Jackson, Frank Johnston, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonald et Frederick Varley. Harris, pour sa part, a contribué au financement de nombreuses excursions dans la nature du groupe en faisant équiper ses wagons de train personnels de dortoirs et de chauffage, puis de en les laissant sur des voies de garage de façon à les ramener au moment où les membres du groupe voudraient revenir à la civilisation. Cela a été possible grâce à la fortune et à l’influence de la famille Harris. Il a ensuite aidé, avec d’autres personnes, à financer la construction d’un bâtiment destiné à être utilisé comme studio par le groupe à Toronto.

Contrairement à certaines croyances populaires, Emily Carr, peintre colombo-britannique n’est jamais devenue membre. Tom Thomson peintre illustre mais jamais officiellement un membre, est décédé en 1917 à la suite d’un accident survenu à Canoe Lake, dans le nord de l’Ontario.

Dans les années 1930, les membres du Groupe des Sept ont décidé d’agrandir le club et ont formé le Groupe canadien des peintres, composé de vingt-huit artistes de partout au pays.

LA FILIÈRE QUÉBÉCOISE

Le «Eastern Group of Painters » fut un collectif d’artistes canadiens fondé en 1938 à Montréal, au Québec. Le groupe comprenait des artistes montréalais qui partageaient un intérêt commun pour la peinture, l’art et l’esthétique, sans adopter une approche nationaliste comme c’était le cas avec le Groupe des Sept ou le Canadian Group of Painters. Parmi les membres du groupe figuraient Alexander Bercovitch, Goodridge Roberts, Eric Goldberg, Jack Weldon Humphrey, John Goodwin Lyman et Jori Smith. Goldberg et Lyman étaient bien représentés par la galerie Dominion de Max Stern à Montréal.

Le Eastern Group of Painters fut essentiellement fondé à partir d’un certain sentiment de rejet vis-à-vis du Groupe des Sept et d’un désir de rétablir un certain équilibre géographique

La Société d’art contemporain de John Lyman (1939-1948) est issue du groupe des peintres de l’Est.

Avant cette association, Montréal se trouvait être le berceau du groupe de Beaver Hall formé au sein des étudiants de William Brymner. Remarquable pour sa qualité égalitaire – acceptant les femmes et les hommes de manière égale – le groupe de Beaver Hall est devenu un peu plus associé aux artistes femmes et a assité à la naissance des carrières de peintres de renom tels que Nora Collyer et Prudence Heward, pour n’en nommer que deux.

RÉGIONALISME

Dans les années 1930, l’art canadien était en train de devenir une réalité mais, inévitablement, un pays de si grande taille incita les artistes à créer des mouvements d’art régionaux.

Emily Carr, artiste la plus connue et emblématique de la Colombie-Britannique, est devenue célèbre pour ses peintures de mâts totémiques, de villages autochtones et des forêts de sa province natale.

Dans ses dernières années, David Milne, de l’Ontario, a expérimenté un contenu très éloigné des paysages simples, bien que très originaux, qui constituent la majeure partie de son œuvre. Bien qu’il ait épousé un pur esthétisme dans sa jeunesse (insistant sur le fait que le contenu d’un tableau n’était que secondaire), il produisit plusieurs œuvres qui invitaient à une interprétation allégorique.

L’Albertain,William Kurelek, est connu pour son travail hautement symbolique mettant en vedette des sujets issus de son éducation profondément religieuse, mais aussi marqué par ses problèmes de santé mentale.

Au Québec, John Goodwin Lyman a fondé la Société d’art contemporain en 1939, dans le but de promouvoir l’art post-impressionniste et fauviste.

À partir des années 1940, le Québec deviendra également un point chaud pour l’art abstrait avec les Automatistes.

LA MONTÉE DE L’ABSTRACTION

Les Automatistes étaient un groupe de dissidents artistiques québécois de Montréal au Québec.

Le mouvement fut fondé au début des années 1940 par le peintre Paul-Émile Borduas. Les Automatistes ont été appelés ainsi parce qu’ils étaient influencés par le surréalisme et sa théorie de l’automatisme. Les membres comprenaient Marcel Barbeau, Roger Fauteux, Claude Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Marcelle Ferron et Françoise Sullivan.

Le mouvement est né autant d’une déclaration artistique que politique à une époque où la plupart des intellectuels québécois ressentaient l’effet étouffant de la politique du premier ministre Maurice Duplessis à une époque désormais connue sous le nom de «la grande noirceur».

En 1948, Borduas publia un manifeste collectif appelé le « Refus global », un document important de l’histoire culturelle du Québec et une déclaration d’indépendance artistique et de nécessité des libertés d’expression.

Sur le plan stylistique, il convient de noter que, conformément à l’attitude «révolutionnaire» du groupe, tous les participants avaient une approche artistique complètement différente.

Bien que le groupe se soit dispersé peu de temps après la publication du manifeste, le mouvement continue d’influencer et peut être considéré comme un précurseur de la Révolution tranquille du Québec.

Les œuvres de certains des membres les plus connus du groupe se retrouvent aujourd’hui au sein des plus grandes collections sur le marché mondial de l’art. Les œuvres de Borduas, Riopelle et Ferron peuvent maintenant rapporter des centaines de milliers de dollars aux enchères et font partie des plus grandes collections de musées au monde.

ART CONTEMPORAIN

Les années 1960 ont vu l’émergence de plusieurs mouvements locaux importants en parallèle avec les grandes tendances internationales. À Vancouver, Ian Wallace exerçait une influence particulière sur ce dialogue par le biais de ses programmes d’enseignement et d’échange à l’Université Emily Carr d’art et de design (anciennement la Vancouver School of Art) et de visites de personnalités influentes telles que Lucy Lippard et Robert Smithson.

À Toronto, l’avenue Spadina est devenue un lieu de rassemblement pour de nombreux artistes, notamment Gordon Rayner, Graham Coughtry et Robert Markle, qui sont venus définir le « look de Toronto ».

Au Québec, fidèles à la tradition iconoclaste de la province, les années 1950 et 1960 marquent l’émergence d’artistes tels que Fernand Leduc, Claude Tousignant, Cosic, Guido Molinari et d’autres qui laisseront leur empreinte par leur approche novatrice au diapason avec le reste du monde.

En ce nouveau millénaire, comme partout dans le monde, l’art est devenu bien plus que la peinture. La performance, la photographie et d’autres activités multimédias sont désormais la norme, tandis que la peinture, sous ses multiples facettes, reste aussi saine que jamais.

[ngg src= »galleries » ids= »59″ display= »photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip »]

Je peins parce que j´aime peindre. Je ne m´appuie sur aucune théorie. Dans les paysages et dans les personnages que je peins, j´ai tenté d´exprimer la solitude que nous vivons tous, et dans chaque tableau, l´univers intérieur de mes souvenirs. L´environnement extérieur ne m´intéresse que dans la mesure où il me fournit un prétexte pour peindre mon univers intérieur. » (Jean Paul Lemieux, 1967)

Né il y a cent-quinze ans, Jean-Paul Lemieux (1904-1990) a su au cours de sa longue et illustre carrière se démarquer comme l’un des chantres de la culture populaire du Québec.

Ses personnages sont associés à une image d’un passé pas si éloigné et, surtout, sa conception des grands espaces sauvages et urbains québécois sont empreint d’un lyrisme et d’un mystère indissociable de la nature même de l’artiste.

Lemieux a étudié à l´École des beaux-arts de Montréal de 1926 à 1929, où il démontre un grand talent pour l´illustration. Après avoir obtenu son diplôme, il passe un an à Paris et étudie à l´Académie de la Grande Chaumière et à l´Académie Colarossi. De 1931 à 1935, il revient à l´École des beaux-arts de Montréal afin d´obtenir son diplôme d´enseignant, métier qu´il exercera de 1937 à 1967 à l´École des beaux-arts de Québec, sa ville natale.

Durant les années trente, Lemieux peint le relief montagneux du comté de Charlevoix dans le Bas-Saint Laurent et, au début des années quarante, il réalise des tableaux satiriques de la vie urbaine et rurale. En 1955, après une année passée en France, Lemieux adopte une approche plus conceptuelle et plus construite dans la composition de ses paysages, dont les personnages semblent souvent raides et immobiles. Dans les années soixante-dix, le silence obsédant et le malaise qui se dégagent de ces toiles prend la forme d´effroyables visions de villes en ruines, anéanties par les attaques nucléaires.

La fin des années 1960 le consacre comme artiste essentiel au Québec et au Canada. Il est fait Compagnon de l’Ordre du Canada en 1969 et, la même année, le Musée des beaux-arts de Montréal présente une première rétrospective des œuvres de l’artiste déjà considéré comme une institution.

Le Musée du Québec, devenu Musée national des beaux-arts du Québec, organise une rétrospective importante des œuvres de Lemieux, mais le peintre décède à quatre-vingt-six ans, peu avant l´ouverture de l´exposition.

Déjà sollicité depuis le début des années 1930 pour illustrer différents livres, c’est au cours des années 1970 et 1980 que Lemieux se démarque le plus à ce niveau.

En effet, en 1971, il illustre une œuvre phare de la littérature du Québec, « La Petite Poule d’Eau » de Gabrielle Roy. Cette édition luxueuse contient vingt estampes de reproduction à partir d’œuvres originales de Jean-Paul Lemieux et un dessin original de l’artiste.

Dans son second roman paru en 1950, Gabrielle Roy génère un vent de fraîcheur littéraire. Elle aborde les thèmes de la solidarité et de la quête d’un monde idéal à travers l’histoire des Tousignant, une famille habitant en région éloignée au nord du Manitoba.

Gabrielle Roy s’inspire d’un séjour d’un mois en cette région sauvage dite de la Poule-d’Eau, dans le nord du Manitoba, alors qu’elle y agissait à titre d’institutrice, à l’été 1937, tout juste avant son premier voyage en Europe. Le roman, publié à Montréal treize ans plus tard, se divise en trois parties distinctes, mais implicitement reliées entre elles, qui permettent de suivre le cheminement de la famille Tousignant. Dans «La Petite Poule d’Eau», Gabrielle Roy évoque des thèmes – la nature, l’enfance et l’éducation – qui reviendront fréquemment dans son œuvre.

Le mariage idéal entre l’écriture douce et poétique de Gabrielle Roy et les images évanescentes et empreinte de mystère de l’artiste se marient pour exprimer une sensibilité toute particulière, la peinture de Lemieux complétant l’écriture de Roy et vice-versa.

L’approche artistique suggéré par cette édition, originalement parue aux Éditions Gilles Corbeil, inspirera Alain Stanké qui, grâce à la complicité qu’il cultive avec Denis Beauchamp de l’agence Multi Art Ltée, pour la publication d’une édition majeure qui fera école.

En effet, à l’aube des années 1980, le projet de marier le travail pictural de Lemieux à l’un des récits les plus importants de la littérature québécoise prend forme dans la tête des deux amis qui veulent ainsi rendre hommage à deux des plus importants représentant d’une certaine culture québécoise.

Écrite par le Français Louis Hémon (1880-1913) et paru en l’année même du décès de l’auteur, Maria Chapdelaine deviendra rapidement l’un des symboles même de la vie au Québec à une époque déjà presque révolu au moment de sa publication.

Hémon, y donne un récit très simple d’une histoire d’amour presque silencieuse, sur fond de la vie d’une famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au-delà de l’aspect banal, minimaliste, volontairement réduit à l’aspect terrien, ce texte possède une grandeur et un souffle poétique qui demande presque l’apport de l’œuvre de Lemieux qui est déjà le grand poète visuel des mêmes espaces et gens du terroir.

La version picturale du livre reflète parfaitement l’esprit du roman. Le vide des grands espaces, la simplicité apparente de l’histoire et des personnages, les symboles d’une certaine vie en région éloignée; les œuvres de Lemieux semblent coller parfaitement aux thèmes véhiculés dans le livre d’Hémon. Ce qui est plus frappant, et ici une connaissance approfondie de l’œuvre de l’auteur français devient essentielle, est la synergie poétique qui opère entre les images de Lemieux et l’imaginaire d’Hémon.

Celui-ci, bien qu’étranger à la psyché québécoise a su comprendre et exprimer une réalité qui est apparente dans toute l’œuvre de Jean-Paul Lemieux. Il flotte un air de mélancolie nostalgique qui est partout dans l’œuvre du peintre. Nonobstant les qualités plastiques intrinsèques à l’œuvre de celui-ci, l’histoire gardera de Lemieux une image de chroniqueur d’un certain mode de vie qui, d’une certaine façon, collera aussi à l’image historique de Louis Hémon.

C’est donc dans la compréhension profonde de cette réalité qu’Alain Stanké, lui-même québécois d’adoption et Denis Beauchamp se mirent en tête cet hommage aux deux géants de la culture d’ici.

De façon à proposer à un maximum de gens la possibilité de profiter de ce qui allait se démarquer comme un événement tant des milieux de l’art que de l’édition, les partenaires décident de publier quelques versions de la collection de dix estampes.

Pour le marché «grand public», ils proposent un livre tiré à 5 000 exemplaires, tous numérotés et vendu au prix de 75.00$

Une édition « grand-luxe », limitée à 125 exemplaires et dont le format respecte les tableaux originaux (46cmX58cm) est aussi offerte au prix de lancement de 5 000.00$ qui passera ensuite à 6 000.00$ en faisant de ce livre le plus onéreux jamais publié au Canada à l’époque.

En 2018, les résultats d’enchère pour une collection complète sont tout aussi impressionnants. En effet, certains coffrets ont été adjugés pour des sommes importante ce qui tout de même exceptionnel pour des reproductions.

Évidemment, on parle ici d’un morceau de l’histoire du Québec et il est difficile de mettre un prix sur l’histoire. Ceci étant dit, c’est un exemple frappant de la valeur de l’art « sérieux » sur un marché difficile et une excellente raison de croire en la valeur de l’art comme investissement.

Au cours de la dernière décennie, les œuvres originales de Lemieux ont atteint des sommets insoupçonnés aux enchères, certains tableaux tels « 1910 Remember » ayant atteint les 2 000 000.00$ en 2011!

En tant qu’intervenants et influenceurs du monde de l’art, les galeries, agents et éditeurs se font un point d’honneur de cerner les artistes et les tendances qui marqueront leur époque. Évidemment, cette tâche est de plus en plus difficile et aléatoire mais grâce à l’expérience et le flair acquis au cours des années et des décennies, il est toujours possible de refléter la réalité historique de l’art, de prendre en considération sa valeur d’investissement tout en gardant en tête une mission culturelle et pédagogique.

S.M.Pearson, Le Balcon d’art, Janvier 2019

Dans le monde de l’art, l’un des secrets du succès tient à la capacité de se réinventer constamment dans son travail, dans sa pensée et son approche.

Cette attitude n’est nulle part plus présente que chez les jeunes artistes qui ont la fougue et l’énergie d’un début de carrière. Évidemment, cette fraîcheur doit demeurer vivante tout au cours de la carrière de tout artiste mais c’est souvent en début de carrière que l’on remarque ce qui fera d’un ou d’une artiste quelqu’un qui saura se renouveler et qui gardera spontanéité, pertinence et ce petit quelque chose qui sépare les grands des autres.

Le Balcon d’art sait depuis longtemps débusquer les jeunes artistes qui auront le plus de potentiel et qui sauront demeurer frais et vivants tout au long d’une carrière que tous souhaitent l’histoire d’une vie.

Cette semaine nous vous proposons de nouvelles œuvres de deux de ces artistes de la nouvelle génération.

[ngg_images source= »galleries » container_ids= »167″ display_type= »photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip » image_crop= »0″ image_pan= »1″ show_playback_controls= »1″ show_captions= »0″ caption_class= »caption_overlay_bottom » caption_height= »70″ aspect_ratio= »1.5″ width= »100″ width_unit= »% » transition= »fade » transition_speed= »1″ slideshow_speed= »5″ border_size= »0″ border_color= »#ffffff » override_thumbnail_settings= »1″ thumbnail_width= »120″ thumbnail_height= »90″ thumbnail_crop= »0″ ngg_triggers_display= »always » order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »500″]

Megan Fitzgerald est une artiste jeune et imaginative née et actuellement basée à Montréal, Canada. Elle a obtenu son baccalauréat en beaux-arts avec distinction dans le dessin et la peinture de l’Université OCAD de Toronto. Dès le moment où sa mère artiste a posé un pinceau dans sa main, Megan est devenue amoureuse la peinture. L’art était un événement quotidien, les visites de galeries remplaçaient les jeux de football et l’art était un mode de vie. Comprendre, déchiffrer et représenter expressément tout ce qui l’entoure est devenu une obsession, une passion qui se manifeste dans son travail aujourd’hui.

Megan a œuvré cinq ans comme professeur d’art pour les enfants, une activité qui lui a permis de voir le monde avec le même esprit innocent que les jeunes artistes avec qui elle a travaillé. Grâce à deux années de formation artistique au Collège et à trois autres années à l’Université, Megan a travaillé à garder cette curiosité et cet émerveillement dans chaque œuvre d’art qu’elle entreprend. En 2015, elle s’installe à Florence, en Italie, approfondissant sa pratique artistique et exposant en compagnie des Maîtres de la Renaissance et des collines de la Toscane. Ensemble, les paysages impressionnants et les œuvres figuratives renommées qui ont saturé la ville ont commencé à s’infiltrer dans sa psyché artistique. De retour à Montréal, Megan a commencé une série d’œuvres; des paysages toscans, culminant avec une exposition solo et une représentation permanente de la galerie à la Chase Art Gallery à Montréal.

Aujourd’hui, elle continue à produire des paysages et des portraits dans son studio, ainsi que d’autres projets tels que des installations d’art public, des portraits commandés et, plus récemment, une exposition auto-curative qui a abouti à un encan silencieux pour un organisme de bienfaisance local.

[ngg_images source= »galleries » container_ids= »181″ display_type= »photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip » image_crop= »0″ image_pan= »1″ show_playback_controls= »1″ show_captions= »0″ caption_class= »caption_overlay_bottom » caption_height= »70″ aspect_ratio= »1.5″ width= »100″ width_unit= »% » transition= »fade » transition_speed= »1″ slideshow_speed= »5″ border_size= »0″ border_color= »#ffffff » override_thumbnail_settings= »1″ thumbnail_width= »120″ thumbnail_height= »90″ thumbnail_crop= »0″ ngg_triggers_display= »always » order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »500″]

Catherine Lavoie, quant à elle, est une jeune artiste-peintre contemporaine. Elle a obtenu son DEC en arts visuels en 2014. Elle est présentement à l’UQAM en art visuel pour finaliser son BAC.

Artiste peintre à temps plein, Catherine Lavoie crée sa propre compagnie en 2016 afin de partager son art. Elle est maintenant représentée par le Balcon d’art.

Elle a participé à plus de 20 expositions et évènements pour faire découvrir son art au Québec.

Megan Fitzgerald est une artiste jeune et imaginative née et actuellement basée à Montréal, Canada. Elle a obtenu son baccalauréat en beaux-arts avec distinction dans le dessin et la peinture de l’Université OCAD de Toronto. Dès le moment où sa mère artiste a posé un pinceau dans sa main, Megan est devenue amoureuse la peinture. L’art était un événement quotidien, les visites de galeries remplaçaient les jeux de football et l’art était un mode de vie. Comprendre, déchiffrer et représenter expressément tout ce qui l’entoure est devenu une obsession, une passion qui se manifeste dans son travail aujourd’hui.

Megan a œuvré cinq ans comme professeur d’art pour les enfants, une activité qui lui a permis de voir le monde avec le même esprit innocent que les jeunes artistes avec qui elle a travaillé. Grâce à deux années de formation artistique au Collège et à trois autres années à l’Université, Megan a travaillé à garder cette curiosité et cet émerveillement dans chaque œuvre d’art qu’elle entreprend. En 2015, elle s’installe à Florence, en Italie, approfondissant sa pratique artistique et exposant en compagnie des Maîtres de la Renaissance et des collines de la Toscane. Ensemble, les paysages impressionnants et les œuvres figuratives renommées qui ont saturé la ville ont commencé à s’infiltrer dans sa psyché artistique. De retour à Montréal, Megan a commencé une série d’œuvres; des paysages toscans, culminant avec une exposition solo et une représentation permanente de la galerie à la Chase Art Gallery à Montréal.

Aujourd’hui, elle continue à produire des paysages et des portraits dans son studio, ainsi que d’autres projets tels que des installations d’art public, des portraits commandés et, plus récemment, une exposition auto-curative qui a abouti à un encan silencieux pour un organisme de bienfaisance local.

[ngg_images source= »galleries » container_ids= »167″ display_type= »photocrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip » image_crop= »0″ image_pan= »1″ show_playback_controls= »1″ show_captions= »0″ caption_class= »caption_overlay_bottom » caption_height= »70″ aspect_ratio= »1.5″ width= »100″ width_unit= »% » transition= »fade » transition_speed= »1″ slideshow_speed= »5″ border_size= »0″ border_color= »#ffffff » override_thumbnail_settings= »1″ thumbnail_width= »120″ thumbnail_height= »90″ thumbnail_crop= »0″ ngg_triggers_display= »always » order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »500″]

Veuillez-noter notre nouvel horaire en vigueur à compter du 8 janvier 2019

LUNDI : FERMÉ

MARDI : 9:00-17:00

MERCREDI : 9:00-17:00

JEUDI : 9:00-20:00

VENDREDI : 9 :00-17 :00

SAMEDI : 10 :00-17 :00

DIMANCHE : 11:00-17 :00

Le Québec des années 1940 était un endroit bien différent de celui que l’on connaît aujourd’hui.

Le pouvoir politique absolu de l’Union Nationale de Maurice Duplessis était totalement assujetti à la volonté du clergé qui, par volonté de domination, gardait le peuple sous un joug religieux que gardait jalousement le premier ministre, fervent catholique.

C’est sous ses auspices que Normand Hudon fit ses premières armes comme artiste.

En effet, il réussit l’examen d’admission à l’École des Beaux-Arts de Montréal en 1947 où il est Directement admis en deuxième année. Il y restera deux ans et apprendra le dessin avec Jean Simard, la décoration avec René Chicoine et Maurice Raymond, la publicité avec Henry Eveleigh.

Il commence à travailler comme caricaturiste en 1948 mais quitte pour Paris l’année suivante où il étudie la peinture et le dessin pendant cinq mois à L’Académie de Montmartre, sous la direction de Fernand Léger. Il y fait aussi la connaissance de Pablo Picasso.

Ce temps passé en Europe, où l’atmosphère est résolument plus libre et créative qu’au Québec, aura une influence sur la pensée même d’Hudon qui se met à utiliser sa position de caricaturiste de façon à dénoncer la mainmise de l’Église et d’un gouvernement autoritaire sur la vie du peuple québécois. Il passera la fin des années 1950 et le début des années 1960 à pratiquer ce métier de polémiste tant au journal « le Devoir » qu’à « la Presse » et ce jusqu’en 1963.

Cette attitude iconoclaste d’un commentateur sans vergogne se reflètera aussi dans son travail dans les différents médias où il tiendra une place de choix jusqu’au début des années 1970.

C’est alors qu’Hudon le caricaturiste laissera sa place à Hudon le peintre « sérieux ». Son utilisation de l’huile, à partir des années 1970, a une signification politique dans le contexte québécois. Il faut la comprendre comme une autre manifestation critique et satirique de la société.

Il représente alors les archétypes d’une société qui change à une vitesse fulgurante et il jette son dévolu sur certains des travers de la même société. Juges avocats et clergé, tous subissent la critique bon enfant d’Hudon qui est maintenant encensé comme étant l’un des caricaturistes les plus éminents au Canada et reconnu comme ayant directement contribué à la Révolution tranquille au Québec.

Oeuvres disponibles :

[ngg_images source= »galleries » container_ids= »49″ display_type= »photocrati-nextgen_pro_imagebrowser » ajax_pagination= »1″ display_type_view= »default » order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »500″]

CHRONOLOGIE

1929- Naît le 5 juin à Montréal.

1943- Entre à l’Académie Querbes, Montréal.

1944- Cours scientifique à l’école Saint-Viateur, jusqu’en 1946

1945- Vend ses premiers dessins au journal La Presse pour illustrer des pages couvertures.

1947- Réussit l’examen d’admission à l’École des Beaux-Arts de Montréal où il est Directement admis en deuxième année. Il y restera deux ans et apprendra le dessin avec Jean Simard, la décoration avec René Chicoine et Maurice Raymond, la publicité avec Henry Eveleigh. Participe au 66ème Salon du Printemps au M.B.A.M. avec « Pointe au Pic ».

1948- Commence à travailler comme caricaturiste à La Patrie et au Petit Journal.

1949- Part en septembre pour Paris où il étudie la peinture et le dessin pendant cinq mois à L’Académie de Montmartre, sous la direction de Fernand Léger.

1950- Rencontre Picasso à Paris.

1951- Rentre à Montréal et commence à se produire comme caricaturiste dans les cabarets.

1952- Rencontre Dali à New-York. Première émission de variétés, le Périscope avec Gérard Delage, sur la chaîne de Radio-Canada.

1956- Première grande exposition solo à la galerie Agnès-Lefort de Montréal. Expose 350 caricatures à clé au Restaurant Hélène-de-Champlain, sur l’Île Sainte-Hélène, Montréal.

1957- Épouse Fernande Giroux. Travaille jusqu’en 1961 comme caricaturiste au Devoir.

1961- Travaille jusqu’en 1963 comme caricaturiste à La Presse.

1963- Rencontre George Mathieu à Montréal.

1964- Exécute toute une série de collage qu’il baptise « Stop Art »

1965- Fait la première page du magazine Time (Édition canadienne du 9 juillet) Avec le portrait de Marc Favreau. S’installe à Prévert, dans la grande banlieue de Montréal. Commence à réaliser en quatre panneaux le plafond du pavillon de l’Énergie à Expo 67, travail terminé à temps pour l’ouverture officielle.

1967- Murale pour le pavillon de l’Humour, Terre des Hommes

1968- Fonde le Poing, magazine mensuel humoristique. S’installe près de Beloeil, en pleine campagne.

1970- Épouse Arlette Séguy. Fonde l’Académie Normand-Hudon pour l’enseignement du dessin par correspondance.

1973- Organise dans La Presse un concours hebdomadaire « On s’amuse à dessiner », qui obtiendra un grand succès. Se fait représenter exclusivement par Denis Beauchamp qui devient son agent d’affaires et qui entreprend de lui organiser des expositions dans tout le Canada.

1975- Revient à Montréal et installe son atelier boulevard de Maisonneuve

1977- Prépare une série de quatre sérigraphies, intitulées « Les enfants de mon pays ».

1981- S’installe à Magog dans les cantons de l’Est

1986- Déménage à Ayer’s, près de North Hatley

1997- Décède à l’âge de 68 ans en pleine gloire et au plus fort de sa carrière socio-artistique. Il fut ni plus ni moins que notre Honoré Daumier national.